Ich habe schon viele afrikanische Länder besucht; es ist noch nicht so lange her, dass ich einmal um den gesamten Kontinent gereist bin. Dabei habe ich manche Länder ausgelassen, während ich mich in anderen nur sehr kurz aufgehalten habe. Wieder andere haben mir so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, dorthin zurückzukeheren. Angola ist eines davon.

Ich liebe Angola, unter allen Ländern, die ich kenne, vielleicht dasjenige, für das es am schwierigsten und langwierigsten ist, ein Visum zu erhalten. Was wiederum zur Folge hat, dass es wie ein Treffen mit einem wilden Löwen anmutet, dort einem Touristen zu begegnen. Selten und unerwartet. Während meines einmonatigen Aufenthalts habe ich keinen von beiden gesehen.

Ich liebe Angola, wo mir niemand auf die Nerven fällt, niemand mich verfolgt und niemand versucht, mir Perlen Made in China anzudrehen. Wo es keine durch Massentourismus bedingten Verbote, Anordnungen und Warnungen gibt – kein Betretungsverbot der Dünen, oder des Strands, kein Verbot, wo auch immer hin zu fahren. Na gut, außer es gibt irgendwo ein Schild mit „VORSICHT MINEN.”

Ich liebe Angola und seine Vielfalt. Die Vielfalt der Landschaft, der Flora und der ethnischen Gruppen. Afrika auf den Punkt gebracht. Bevor ich an mein Ziel gelange, muss ich fast alle Klimazonen durchqueren. Die Wälder der Savanne, grün um diese Jahreszeit, und dann felsige und bergige Pfade. Und am Schluss, die Wüste.

Die Route habe ich keineswegs zufällig gewählt. Ich will die Gegenden durchqueren, die von den Stämmen der Mumuhuila und der Muhacaona bewohnt werden, um von ihnen Fotos zu machen. Dies ist die Fortsetzung des Projekts „Verlorene Seelen”, in dem ich das Leben von Stämmen fotografisch dokumentiere, die Animismus praktizieren (mehr dazu hier).

Die Regenzeit steht vor der Tür, womit es schwierig wird, durch die schlammige Wildnis zu fahren. Nach dreitägiger Reise erreiche ich die ersten Dörfer und mache Fotos. Eine Sammlung an ausgewählten Bildern wird im März im Museum in Rzeszów zu sehen sein.

Nach und nach bewältige ich die Kilometer und komme näher zum Ozean. Das feuchte, grüne und matschige Terrain verwandelt sich in eine trockene, leblose Wüste. An deren Ende, dicht am Ozean, liegt das vergessene Dorf Tombua. Der Zweck meiner Reise.

DIE STADT AM ENDE DER WELT

In seinen kolonialen Glanzzeiten war Tombua gemeinsam mit dem benachbarten Moçâmedes das größte Zentrum des Fischfangs in Angola, und eines der größten der Erde. Trotz des Weggangs der Portugiesen und des Zusammenbruchs der Fischindustrie sind die meisten der Einwohner dieser Stadt nach wie vor Fischer. Hier arbeitet die gesamte Familie – selbst Kinder, die in handgemachten Styropor-Kanus fischen. Es ist Handarbeit, in wesentlich kleinerem Rahmen als früher. Fischerei als Heimgewerbe.

Herumgeführt wurde ich an einem dieser Orte – die selbst ich Angst gehabt hätte, zu betreten, selbst um Bilder zu machen – von Tedd, dem ehemaligen Vorsteher eines der in Fischfang und –verarbeitung involvierten Unternehmens. Vom Glanz der alten Zeiten ist nur eine unvergessliche Küstenlandschaft geblieben, voller verfallener Fabriken und den Wracks von Fischerbooten. Tedd erzählt von Goldfischen, üppigen Fängen und seltenen Fischarten. Über nicht vorhandene Beschränkungen der Fischerei, wie auch über den Schutz bedrohter Fischarten. Und über die verlassenen Fischereibetriebe, die sich über Kilometer am Ufer entlang erstrecken.

Die getrockneten und gepressten Fische werden in große viereckige Taschen gestopft und per LKW quer durch das ganze Land transportiert. Anscheinend schaffen es die Fischer nicht, die unersättliche Nachfrage nach Fisch zu befriedigen. „Es ist ein rentables Business”, meint Tedd. Manche dieser Fische sind hochpreisig und gefragt, und daher teuer. Und die Fischer verdienen, obwohl sie unter miserablen Bedingungen leben, gutes Geld.

Spuren des kolonialen Glanzes findet man auch noch im Stadtzentrum – ein verlassenes Kino, Leuchtreklamen, eine Kirche. Alles kam hier zum Stillstand, als Angola seine Unabhängigkeit erreichte, 1975, mit dem Weggang der Portugiesen und dem Ausbruch eines Bürgerkrieges, der fast ein Vierteljahrhundert dauerte. Die Chancen, die ihnen die Unabhängigkeit gebracht hatte, haben die Angolaner vertan.

Auf die Frage, ob Tombua jemals wieder zu seinem alten Glanz zurückfinden würde, schüttelt Tedd den Kopf. Niemals. Die Angolaner haben eine ganz andere Mentalität. Sie haben nicht einen Funken Unternehmergeist und werden zusätzlich noch vom politischen System unterdrückt. Die Einwohner wollen gar nicht arbeiten, sie ziehen es vor, zuhause zu sitzen und von dem zu leben, was ihnen die Regierung an Beihilfe gewährt, und was sie selbst fangen können. Das ist der Grund, warum die neu errichteten Gebäude ausschließlich von Chinesen finanziert wurden.

Doch Tombua hat ein viel gravierenderes Problem. Den Sand, der sich immer dreister den Weg in die Stadt bahnt, immer mehr Häuser verschlingt und den Bau von Neuen behindert. Noch unvollendet, füllen sich die kleinen einstöckigen Gebäude bereits mit Sand, den die Wüstenwinde dahertragen. „Was die Stadt braucht, sind Spezialisten, die wissen, wie man dagegen ankämpft!”, meint Tedd. Bisher ist die einzige Methode, die Gebäude jeden Tag aufs Neue von angesammeltem Sand zu reinigen. Ein immerwährender Kampf mit der Wüste, die die Stadt von allen Seiten verschlingt. Ist es Bestrafung oder Schicksal?

Tombuas Probleme sind jedoch gar nichts im Vergleich zu der Stadt, die ich in Kürze besuchen werde. Verlassen und abgeschnitten vom Rest der Welt. Umgeben auf einer Seite vom endlos unruhigen Ozean, und auf der anderen von der Wüste und ihren Dünen, die in eben jenen Ozean fallen. Hier führen keine Straßen hin. Es ist tatsächlich eine Stadt am Ende der Welt. Verlassen. Eine Insel. Sao Martinho dos Tigres – das Hauptziel unserer Reise.

DER DOODSAKKER

Um die verlassene Stadt zu erreichen, muss man erst eine über 100 km lange Route durch die namibische Wüste auf sich nehmen, um in eine Stadt mit dem furchteinflößenden Namen „Tiger Bay” zu gelangen. Selbst die Bezeichnung „namibisch” klingt gruselig, wenn man seine tatsächliche Bedeutung übersetzt. Sie kommt aus der Sprache des Nama-Volkes und bedeutet „der Ort, an dem nichts ist”. Die älteste Wüste und die höchsten Dünen der Welt.

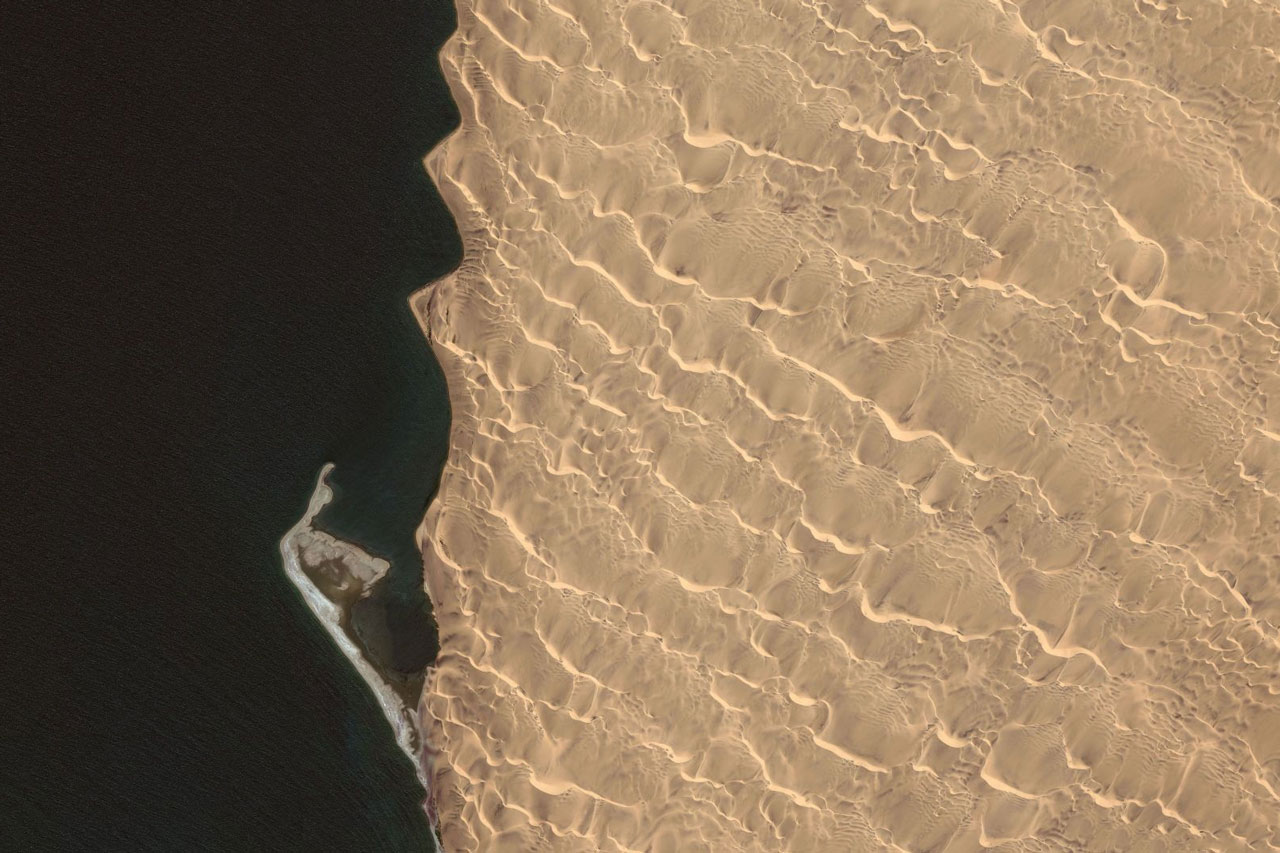

Ein Satellitenbild zeigt die Route. Die blaue Linie zeigt die Route durch die Wüste; die Rote den Doodsakker, auch bekannt als die Todeszone; gelb zeigt die mit dem Boot zurückgelegte Strecke.

Satellitenbild – eine Nahaufnahme, die einen Teil der Route durch den Doodsakker zeigt, ebenso wie die Wüste mit ihren Dünen.

Bevor wir uns in diese unzugängliche und leblose Gegend begeben, müssen wir noch etwas üben (und zugleich die Wracks in der Umgebung begutachten) – um zu lernen, wie man die Gefahren der Wüste erkennt und vermeidet. Dort gibt es trügerische Fallen – Vertiefungen aus feuchtem Sand, bedeckt mit einer Schicht trockenem oder ungewöhnlich feinem Sand und dadurch nicht sichtbar, die ein hineingeratenes Fahrzeug lahmlegen können. Ein voll ausgestattetes Fahrzeug mit Ersatzteilen, zusätzlichen Benzintanks, Wasser und einer Unmenge verschiedensten Equipments wie ein Viertonner-LKW. Es durch die Wüste zu steuern, ist eine völlig neue Erfahrung.

Eine Walrippe. Sehr nützlich als zusätzliche Starthilfen, wenn man sie in kleinere Teile zerschneidet.

Am 23. November sind wir bereit. Das Datum ist kein Zufall, doch dazu später mehr.

Dank einem zufälligen Treffen und der Hilfe unserer russischen Kollegen, Geologen auf der Suche nach Öl (und Russischkenntnissen, natürlich), waren wir in der Lage, an eine detaillierte geologische Karte der Wüste zu kommen. Sie hilft uns bei der Orientierung und beim Überwinden der ersten Kilometer. Anfangs ist die Straße mit kleinen Holzpfählen markiert, die man in den Sand geschlagen hat, um die richtige Richtung anzuzeigen. Zwischen ihnen zu fahren, soll angeblich sicherer sein, denn dieser Bereich wurde auf Verminung überprüft. Davon gibt es noch eine Menge, aus dem erst vor Kurzem zu Ende gegangenen Bürgerkrieg. “Minen in der Wüste?”, dachte ich. “Unmöglich. Wer würde die denn dort hingeben? Und vor allem, gegen wen denn, wenn sich doch kein vernünftiger Mensch hierher wagt!” Doch schon bald biegt die Straße nach Osten ab, während wir nach Süden müssen. Alles, was bleibt, ist blindes Vertrauen, dass ich Recht habe.

Je weiter wir nach Süden kommen, desto schwieriger wird das Terrain. Der schwere Land Rover bleibt leicht im Sand stecken. Da hilft auch eine Verminderung des Reifendrucks nicht. Um das sumpfige, sandige Terrain zu meistern, haben wir zwei Strategien. Langsam zu fahren, um uns die Zeit zu geben, stehenzubleiben um sicher wieder umkehren zu können. Oder schneller zu fahren, um über einen Abschnitt zu kommen, indem wir die Kraft unseres Schwungs ausnutzen. Manchmal jedoch ist der Weg zu lang oder der Sand zu matschig. Die Reifen kommen nicht gegen den Widerstand des feinen Sands an, oder finden nicht genug Halt. Selbst in voller Fahrt, im Geländegang und mit Differenzialsperre, kommt der Wagen nach einigen Dutzend Metern zum Stillstand. Die Räder sinken sofort ein, und mit ihnen der ganze Wagen.

Versuche, das Fahrzeug auszugraben, oder aus seiner misslichen Lage herauszuziehen, verschlimmern die Situation nur. Die Räder sinken so tief ein, dass der Wagen mit dem Fahrgestell auf dem Sand aufliegt. Da helfen auch die Anfahrhilfen nicht mehr. Statt der Räder müssen wir das gesamte Fahrzeug freischaufeln. Nach mehreren solchen Vorkommnissen ändern wir unsere Strategie. Wenn der Wagen durch den Druck des Sandes stehenbleibt, versuchen wir erst gar nicht mehr, ihn freizuschaufeln. Wir legen sofort Anfahrhilfen drunter und versuchen erst dann, anzufahren. Eine solche Situation zu meistern ist dadurch wesentlich einfacher und schneller. Taucht eine Anfahrhilfe wieder unter dem Rad zum Vorschein, geben wir sofort eine Zweite drunter, um den Bewegungsspielraum des Wagens auszuweiten und nahtlos aus dem feinen Sand herauszukommen.

Ich mache mir keine Sorgen wegen der glühenden Sonne und 40° Hitze. Ich mache mir keine Sorgen, dass der Wagen zu schwer ist. Ich mache mir nicht einmal Sorgen, das Auto immer wieder freizuschaufeln und Energie daran zu verschwenden. Wir werden richtig gut darin – ein Haufen rechts, ein Zweiter links. Der Zeitverlust ist es, was mir am meisten Sorgen macht. Kostbare Zeit. Jeden Moment spähe ich auf meine Uhr. Stress beginnt sich breitzumachen. Immer und immer wieder sinken wir im Sand ein und beginnen, dem Zeitplan hinterherzuhinken.

Rund dreißig Kilometer weiter beginnen die ersten Dünen. Es ist am besten auf ihrer Rückseite zu fahren, wo der sandige Untergrund viel härter ist. Man muss jedoch trotzdem die ganze Zeit achtsam sein. Die monochromen Dünen verschmelzen zu einer Einheit und es wird schwierig zu unterscheiden, wo die eine endet und die nächste beginnt. Man kann nicht einfach blindlings drauflosfahren. Ein riskanter Fahrstil kann darin enden, dass der Wagen von einer mehrere Meter hohen Düne fällt. Und somit dem Ende der Reise. Bald jedoch werden die Dünen so hoch und steil, dass man nicht mehr weiter an ihnen hochfahren kann. Also biegen wir nach Osten ab und begeben uns Richtung Küste. Zum Glück ist sie nicht weit entfernt.

Der Küste entlang befahren wir eine zweite, über 50 km lange Strecke, genannt der „Doodsakker”, was sich frei in etwa mit „Todeszone” übersetzen lässt. Auf der Karte, die ich verwende, stehen dort nur zwei Worte: „extrem gefährlich”.

Dies ist einer von nur zwei Orten auf der Erde, wo mehrere Dutzend – oder sogar mehrere Hundert – Meter hohe Dünen direkt in den Ozean abfallen. Hier gibt es keinen Strand, der als typischer Badeort bekannt wäre. Das ist der Grund, warum Zeit hier so extrem wichtig ist. Tage und Stunden. Nur zweimal im Monat – bei Neu- oder Vollmond, zieht sich das Meer weit genug zurück, um einen kleinen Streifen Strand freizulegen, auf dem wir fahren können.

Die nächste Ebbe beginnt am 23. November um 9:53 und dauert in etwa drei Stunden. Der Höhenunterschied des Wasserstands zwischen Ebbe und Flut beträgt in etwa 1,20m. Dieser Unterschied, plus der zusätzliche halbe Meter an Wellengang können den Wagen völlig überfluten und damit komplett außer Gefecht setzen. Man muss genau zur richtigen Zeit den Ozean erreichen und dort die Fahrt beginnen. Und daher stammt auch mein Stresspegel. Ein- oder zweimal versinken wir wieder im Sand, was uns daran hindern könnte, den Ozean rechtzeitig zu erreichen. Oder noch schlimmer: die Flut könnte während der Überquerung kommen.

Jeder, mit dem ich gesprochen hatte, hat davon abgeraten, diese Gegend zu durchqueren, ganz besonders mit nur einem Auto. Sie alle meinten, die Flut kann dort nichtsahnende Menschen überraschen. Der raue Wellengang kann einen Wagen mühelos umwerfen oder lahmlegen. Salzwasser kann den Motor fluten, die Batterie, und die Elektrik des Fahrzeugs zerstören. Oder es an den Boden heften. Dann kann Hilfe nur noch von einem Truck oder einem Kran kommen. Doch wo sollten die schon herkommen? Es fiel mir schwer, diese Geschichten zu glauben, bis ich Bilder eines völlig gefluteten Fahrzeugs sah, oder besser dessen gerade noch aus dem Wasser ragende Reifen. Das blieb mir im Gedächtnis hängen.

Es ist an der Zeit für ein echtes Abenteuer und eine echte Herausforderung. Die Mächte der Natur herauszufordern.

Anfangs ist der freiliegende Strandabschnitt ziemlich breit und die Dünen sind klein. Wir bewegen uns schnell am Ufer entlang, bewundern die Aussicht und verschrecken die ein oder andere arglose Robbe am Strand. Nach 20km werden die Dünen immer höher, und der Strand immer schmäler. Mancherorts ist er so schmal, dass der Wagen kippt und die Räder auf der rechten Seite im Wasser fahren. Die steilen höhen Dünen lassen nicht zu, dass wir sie hochfahren, oder sie seitlich überqueren. Uns bleibt nur, den schmalen Strand entlangzufahren, manchmal auch im Wasser. Das ist der gefährlichste Abschnitt. Vor allem weil der frische, trockene Sand, der von den Dünen herunterweht, den klebrigen, nassen Sand bedecken kann. Jedes unachtsame Manöver würde kostbare Zeit kosten, aus der Falle der bevorstehenden Flut zu entkommen. Jedes Mal, wenn wir im Sand einsinken, könnte das – bestenfalls – den drohenden Verlust des Wagens zur Folge haben. Es gibt auch nichts, woran man das Tau der Seilwinde festmachen könnte, oder etwas, das man mit einem zweiten Wagen zur Rettung benutzen könnte. Dementsprechend hoch ist der Stresspegel. Wir können uns nur auf uns selbst, die Schaufeln und die Anfahrhilfen verlassen. Bei der Überquerung des Doodsakker sinken wir zwar einmal ein, doch dank der Erfahrung, die wir bereits gesammelt haben, sind wir in der Lage, den Wagen schnell aus seiner nassen Falle zu befreien.

Nach etwas weniger als zwei Stunden erreichen wir die Anhöhe der Insel. Am Horizont tauchen die Umrisse verlassener Gebäude in acht Kilometern Entfernung auf. Jetzt kommt jeden Moment die Flut, und so suchen wir nach einem Ort, wo wir den Wagen sicher abstellen können. Wir finden ein paar kleine Dünen, die wir hochfahren und den Wagen dort abstellen können, ohne uns um die hereinbrechende Flut sorgen zu müssen.

SAO MARTINHO DOS TIGRES

Den letzten, fast acht Kilometer langen Abschnitt, der zur Insel führt, müssen wir zur Gänze mit dem Boot zurücklegen.

Viele Menschen, die sich für verlassene Orte interessieren, fragen mich, welche Orte – abgesehen von der Sperrzone von Chernobyl – ich ihnen empfehlen kann. Meine Antwort lautet, dass ich selten andere Orte besucht habe, weil mich verlassene Orte nicht per se interessieren. Ich interessiere mich nicht für Ruinen von Gebäuden, leere Platze oder zurückgelassene Objekte. Mich interessiert die Geschichte, die dahintersteckt. Oder die Geschichten der Menschen, die einst dort gelebt haben. Und wenn dies alles mit tragischen Geschehnissen zusammenhängt, menschlichen Tragödien, oder auch einfach nur interessant ist, dass es lohnt, erzählt zu werden, dann habe ich einen Grund für meine nächste Reise. Genau das trifft auf Sao Martinho dos Tigres zu.

Die Anfänge der Stadt, damals noch eine kleine Siedlung auf einer Halbinsel, umgeben auf der einen Seite vom Ozean und auf der anderen von der Wüste, reichen bis in die 1860er Jahre zurück. Damals kamen die ersten Siedler auf die nahe der Baia dos Tigres gelegene Halbinsel. Der Grund für diese Menschen war das reiche Fischvorkommen in den umliegenden Gewässern. Anfänglich mussten die Fischer ihre eigenen Nahrungs- und Wasservorräte mitbringen, genug für die über 100km lange Reise durch die Wüste, die Zeit, die sie mit Fischen verbrachten, und die Rückreise. Später wurde Wasser hier auf dem Festland unweit der Bucht gewonnen, aus zwei Teichen in einer Höhle in den Dünen. Das dort vorkommende Wasser war jedoch furchtbar. Es schmeckte abscheulich, hatte abführende Wirkung und verursachte Nieren- und Leberschmerzen.

Es ist schwierig, sich die Hingabe der Menschen vorzustellen, die hier Jahre verbracht haben. An einem Ort, wo es niemals regnet, wo es kein Trinkwasser gibt, kein Brennholz, um sich warmzuhalten oder etwas zu kochen. An einem Ort, wo der Wind ohne Unterlass weht, und Wolken aus feinem Sand überall eindringen. Sie atmeten ihn, aßen ihn und tranken ihn. Doch die kalten Wasser der Baia dos Tigres mit ihrem Plankton-Reichtum und dem daraus resultierenden Überfluss an Fischen waren ein Faktor, der alle Entbehrungen, die man hier auf sich zu nehmen hatte, vergessen ließ.

Erst im Verlauf der Jahre und mit dem einsetzenden Zustrom an Siedlern begann der Mangel an Trinkwasser zu einer Barriere für die Weiterentwicklung der Stadt zu werden. Die Fischer versuchten es per Boot von Moçâmedes heranzuschaffen, nachdem sie dort getrockneten Fisch verkauft hatten. Doch die schwierigen Wetterverhältnisse machten dies zu einem extrem schwierigen und gefährlichen Vorhaben. Man versuchte auch, Wasser mit großen Schiffen zu transportieren, doch oft genug war der dafür verlangte Lohn höher als das, was die Siedler bezahlen konnten. Die unregelmäßigen Transporte, die oft verloren gingen oder sich verspäteten, führten schließlich zur Rationierung der kostbaren Flüssigkeit. Oftmals wurde mit dem Wasser bereits von dem Moment an gespart, an dem es eintraf. Die tägliche Ration von einigen Bechern reichte gerade einmal, um nicht zu verdursten. Der chronische Trinkwassermangel führte dazu, dass es schließlich mit geradezu religiöser Verehrung behandelt wurde. Jedes Eintreffen eines Schiffs, das Wasser brachte, wurde gefeiert wie ein hoher Feiertag. Es war ein Anlass voller Riten und Vorbereitungen – man säuberte den Strand, bereitete das beste Essen und kleidete sich in feierlichste Gewänder.

Fast hundert Jahre später kapitulierten die portugiesischen Obrigkeiten schließlich angesichts des Muts und der Selbstlosigkeit der Einwohner, die bereit waren, Opfer zu bringen und Schwerarbeit und extreme Armut auf sich zu nehmen. In den frühen fünfziger Jahren bauten sie mehrere öffentliche Gebäude, die bei der Entstehung einer echten menschlichen Siedlung halfen: ein Krankenhaus, eine Schule, ein Postamt und ein Büro für maritime Angelegenheiten. Man baute die Gebäude unter Einhaltung von ausreichendem Abstand zueinander, viele wurden auch auf speziellen Säulen und Plattformen gebaut, um den von den starken Winden, Garrôa genannt, aufgehobenen Sand ungehindert zirkulieren zu lassen. Man baute sogar eine Kirche, deren Architektur einer Kathedrale ähnelte; für die Menschen war sie ein Zufluchtsort, eine Wache und ein Beschützer, wo ihnen nichts Schlimmes widerfahren konnte. Doch das Problem des Wassermangels ließ den Einwohnern keine Gelegenheit, um Atem zu holen. Um sich sicher zu fühlen. Dies war der Grund, warum man schon bald beschloss, einen kostspieligen und daher lange aufgeschobenen Plan zu verfolgen, nämlich den Bau einer Wasserleitung, die die Halbinsel mit dem Fluss Cunene verband, 80 km weit entfernt. Schon vor dessen Fertigstellung wurden neue Fabriken auf der Insel gebaut und Ältere modernisiert, und die Einwohnerzahl stieg auf 1.500 Menschen.

Als 1962 der Bau der Pipeline fertiggestellt wurde, schien es, als hätte sich das Problem mit der Wasserversorgung endlich erledigt. Die Einwohner konnten nur besseres Wasser trinken, baden und ihre Kleidung waschen. Nichts, so schien es, konnte sich jetzt noch der Weiterentwicklung der Stadt in den Weg stellen. Unglücklicherweise jedoch spendeten die Wasserhähne von Sao Martinho dos Tigres nur wenige Monate lang Wasser. Noch im selben Jahr wurden die Einwohner der Baia dos Tigres erneut für ihre Anstrengungen und ihr Engagement mit Ungemach belohnt. Ein Naturphänomen, das sich als periodisch herausstellte, verursachte einen Bruch in den Sandbänken der Landbrücke, die die Halbinsel mit dem Festland verband, und zerstörte die Pipeline. Über Nacht hörte das Wasser auf zu fließen, und die Halbinsel verlor ihre erste Silbe.

Nach dem Unglück war die Regierung gezwungen, sofort zu handeln. Sie musste ein Schleppschiff anschaffen. Dessen Aufgabe war es, die Lastkähne an die Öffnung der beschädigten Pipeline zu hängen, wo sie mit Wasser gefüllt wurden und dieses zu der Stadt transportierten. Gleichzeitig versuchte man, eine Lösung für das Problem mit der Pipeline zu finden. Eine, die garantieren sollte, dass sich solche Vorkommnisse in Zukunft nicht wiederholten. Unglücklicherweise konnte man das Problem im Laufe der folgenden Jahre nicht lösen. Der langsame Exodus der Einwohner setzte ein. Seinen Höhepunkt fand er in 1975, kurz bevor Angola seine Unabhängigkeit erlangte, als im Angesicht der Feuer der Unabhängigkeitsbewegungen und in einer Atmosphäre völliger Anarchie, alle Einwohner von Sao Martinho dos Tigres die Insel verlassen mussten. Der Ausbruch des 25jährigen Bürgerkriegs besiegelte schließlich das Schicksal der Stadt. Die Einwohner kehrten niemals zurück, selbst nach dem Ende des Krieges. Der Wassermangel hatte sich als unüberwindbares Hindernis herausgestellt.

FILM

Kein Bild vermag die Atmosphäre auf so einer Expedition besser wiederzugeben als Film. Aus diesem Grund hatte ich auch eine Filmkamera dabei.

MEDIA ZUR ANGOLA-EXPEDITION

Ein paar Nachrichtenmeldungen und kurze Reports, die in polnischen Medien gesendet wurden (nur auf Polnisch).

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Während meines zweimonatigen Aufenthalts in Afrika habe ich noch viele interessante Orte mehr besucht. Wenn Sie unveröffentlichte Bilder sehen oder zu meinen Vorbereitungen für die nächsten Trips nach Afrika, Chernobyl und Japan auf dem Laufenden bleiben möchten, fügen Sie mich auf Facebook als Freund hinzu, oder wählen Sie die „FOLGEN”-Option.

MÖCHTEN SIE AN DER NÄCHSTEN REISE TEILNEHMEN?

Im März werde ich nach Angola zurückkehren, um von dort aus nach Zambia und Malawi weiter zu reisen, und danach nach Uganda, Ruanda, Tansania und Äthiopien. Im Mai werde ich nach Chernobyl zurückkehren. Wenn Sie an den Reisen nach Afrika oder Chernobyl teilnehmen und ähnliche Abenteuer erleben möcthen, senden Sie ein e-Mail an arek (at) podniesinski (dot) pl.